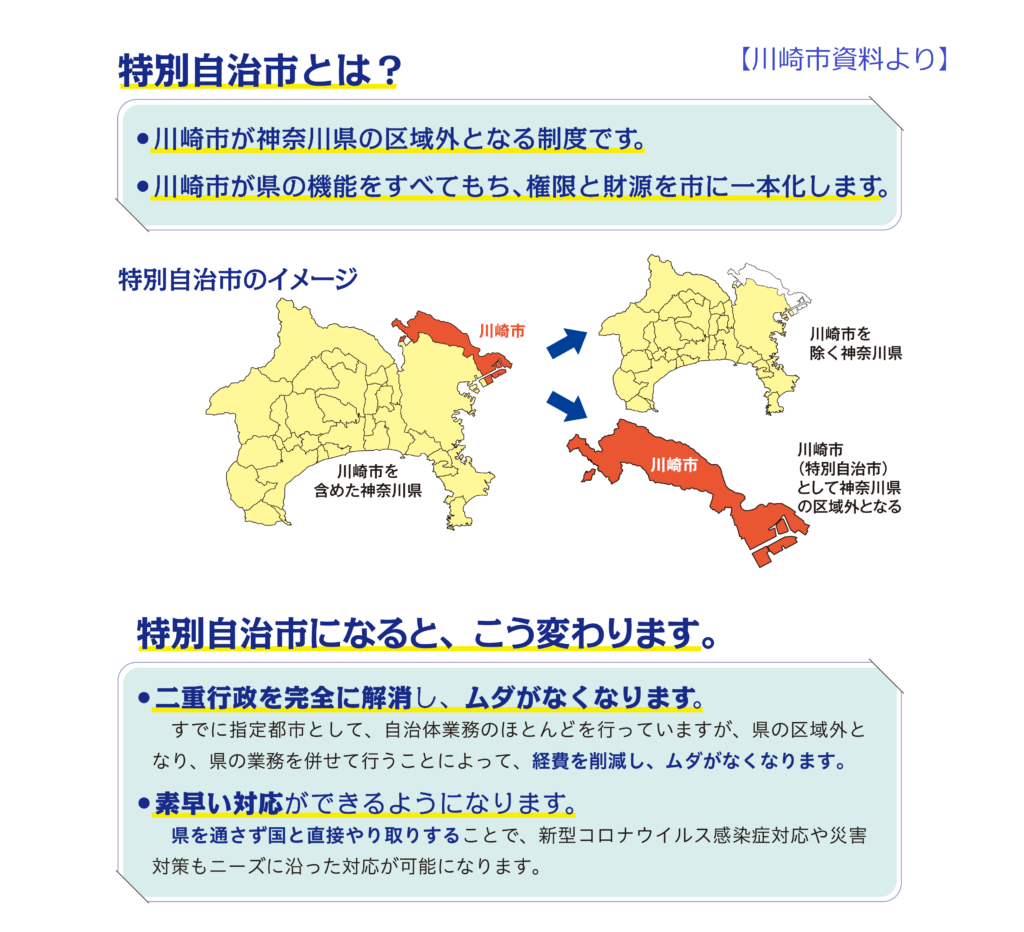

「川崎市は特別自治市(特別市)をめざします」

というパンフレットを作成して、市は広報しています。

特別市の議論は、長年の政令指定都市制度の課題として取り上げられています。

大阪では逆に都構想ということで、政令指定都市を解体する案が示され、住民投票に至った結果、2度否決されています。

大阪では、失業率や刑法犯認知件数の政令指定都市でのワーストを改善する仕組みの一つが都構想として打ち出されました。

大阪府民・大阪市民が考える課題のうち、とりわけ、大阪市内は府と市の事業が入り組んでいることが多く、その二重行政の解消や連携体制の見直しを進めて来たことで、一定の効果が生まれています。しかし、都になれば失業率の改善や犯罪の減など多くの難題が解決するのか?ということや、伝統ある都市の名前を変えてまでも大きな効果が期待できるのか?という疑問符もあり、意見が二分しています。

以前、令和3年6月17日、川崎市議会では「特別自治市制度の早期実現等を求める意見書」を議決し、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、地方創生担当大臣に提出しています。

ただ、この意見書の内容は、「特別自治市制度の早期実現等を求める意見書」であって、川崎市が目指すとは一言も書いていません。

特別市になり、政令指定都市にもう少し権限と財源が委譲されることにより、二重行政の解消や政令指定都市だけ損をしている、あるいは川崎市だけ損をしている財源が委譲されると仮定されています。

しかし、この議論を注意しなければいけないのは、20政令指定都市が同じかというとそうではないということです。

1つ目に、お金の面です。

道府県の主張で必ず出て来るのは。特別自治市になる場合、道府県の抱える借金について応分の負担を求められることになります。

また、特別市になった場合、国は現在の自治制度同様に、如何に地方にお金を流さないかのシステムは変わりません。

特に川崎市で問題になるのは地方の普通交付税の交付基準に影響する「基準財政需要額」の算定です。

基準財政需要額とは、その自治体が必要なお金を総務省が算出するもので、これを基本として、様々な計算を経て、地方交付税は決定されます。そして、この基準財政需要額の計算方法というのが、「〇〇係数」を掛けているということは公表されていても、その掛け率等の詳細は公表されず、結果的に不交付団体になってしまうことが多い川崎市です。この怪しい「〇〇係数」の一つが、「面積係数」です。面積が狭い自治体であれば効率的な行政運営ができるだろうという視点です。

かつては、インフラ整備の割合が高かったものの、今では市の支出の多くが保育や福祉にかかる扶助費になっています。

つまり、面積が広いか狭いかではなく、何人住んでいるかがサービスの需要の基本になっています。この主張は政令指定都市で人口密度が二番目に高い川崎市の主張としてはもっともになります。そして、ふるさと納税の市外流出についても国から普通交付税で75%が補填されるため、川崎市は補填なしになっているため、これも他の政令指定都市と異なる特殊事情になります。

一方、県から市に交付される補助金等でも政令指定都市だけ割合が低く自己負担割合が高いという問題があり、これは道府県ごとでの違いがあるため一律ではありませんが、現時点において、神奈川県下では政令指定都市と一般市の間でこういった不均衡があります。特別市になるとこのような不均衡は解消される部分も期待できます。

2つ目に、人の面です。

特別市になると、県で担っていたことをすべて市で行わなければいけません。これは単に財源が来るということだけでなく、人員も必要になるということです。

では、特別市になった場合に必要な事務が増えることで、どの職種のどのような経験のある人員がどれだけの人数が必要になり、その人材は、県職員からの転向で賄えるのか?あるいは県が県職員を転向させてくれるのか?

結構重要なポイントです。

3つ目に、警察についてです。

特別市の話でもっとも難しいのが警察のことです。

警察は県警察で独立していて、市が事務的な関与をまったくしていません。

これまで事務的な関与をしていない警察組織を特別市で受けられるのか?

ここは大変難しい話だと思います。

広域捜査や警察学校の面からしても、特別市でも警察だけは県のままという選択肢もありますが、交通についての二重行政は解消されないことになります。

4つ目に、市民の想いについて

大阪都構想は、府と市の事業が入り組んでいることを整理できれば効率的な行政運営ができるということで、スタートしました。しかし、市民が抱える問題を解消する手法の一つとして打ち出された都構想が最終的な住民投票によって否決されました。

維新の会が大阪で第一会派になり、大阪都構想のムーブメントを起こしても否決されています。

それに対し、特別市はどうでしょう?

メッセージ性が少なく、課題解決がすごく地味です。

以前、川崎市議会の議会改革で決算審査の手法を変えました。決算審査をより丁寧にできる手法を提案し、約1万3千人の職員を巻き込んだ改革で、今となっては、分科会で発覚した事実を総括質疑でさらに審査するというスタイルが定着しています。しかし、大改革も一般的には地味過ぎて、議会改革を市民に伝えてもほぼ誰も関心を持ってくれません。

この決算審査並みに地味なのが、「特別市」です。

特別市になって税金が安くなるということは期待できません。二重行政が解消になる部分がありますが、便利だと実感できるほどの解消になるかというと、そこも難しいと思います。

「効率的だから、交付金や補助金を減らします」という県の裁量下から脱することになりますが、市民が直接実感できるものではありません。

最近の報道では、県知事対県内3政令市長の構図が見えますが、市民が特別市を熱望しているかと言えば、そうではありません。

そして、正確な情報やエビデンスが積み重ねられているとも思えません。

川崎市が特別市を検討する調査をリードすべき

ここまでの話を聞いて、特別市制度を検討するのはいいけど、川崎市が目指すべきかどうかに疑問が残ります。

特にお金の面や人の面で細かい試算ができていないのが、今の川崎市の実情であり、他の政令指定都市もそこまで詰めているという情報はありません。

政令指定都市の足並みを揃えて調査をしようとすると、先ほどの基準財政需要額の算定のように方向性が異なる可能性も出て来ます。

政令指定都市を有する都道府県で人口最大の神奈川県にあって、その政令指定都市3市の最も古い市長は川崎市ですので、川崎市が、まずは、詳細の調査を開始し、他都市をリードした検討を進めるべきです。

大都市制度の選択肢は?

では川崎市として不利益をなくすためには、何に手を付けるべきか?

一つは、現在、川崎市の不利益の大きな原因になっている、「国が算定する基準財政需要額の算定方法」で、法改正が必要なものではなく、総務省での算定方法の見直しを求める。

二つ目に県に要望している、政令指定都市と一般市への交付金や負担金の不均衡の是正。

この二つが大きな原因になり、特別市の議論に発展しています。

これまで特別市になった場合のエビデンスが示されていないため、特別市が解決とは限りません。

大都市制度の議論として、以下の選択肢が検討できると考えます。

- 現行制度のまま国や県への要望を実現する。

→国や県が要望に対応する可能性が低いという問題点。

- 特別市に移行し、神奈川県から独立する。

→法改正や住民投票などが必要になり、かなりハードルが高い。

- 東京30区構想!(川崎市(7区)が東京特別区(23区)に編入する東京30区。この主張は月本のほかに聞いたことがありませんが)

→法改正や住民投票などが必要になり、かなりハードルが高い。

特別市は聞いても、東京30区なんて突拍子もないと言われるかもしれませんが、制度の実現性から考えても、特別市のハードルの高さを超えられるなら、可能性が低い話でもなくなります。

それだけ、特別市は高い壁です。

特別市がどのような可能性を持っているのか、川崎市は早急に詳細の調査し、川崎市に相応しい都市制度の在り方を検証していくべきと、市議会で提案しています。

——————————————

著者について

月本琢也 ツキモトタクヤ

1978年生まれ。神奈川大学卒業後、建築設備メーカーの営業マン、川崎市長阿部孝夫政務秘書、衆議院議員山内康一第二秘書(麻生区担当・国会担当・自民党→みんなの党)等を経て、2011年より川崎市議会議員(麻生区選出、当選3回、現在無所属)。交渉会派団長2回、議会運営委員会委員、川崎市農業委員、川崎市都市計画審議会委員等を歴任。今年度は文教委員会委員を務めている。13,000人の職員を巻き込んだ決算議会改革の実現、防犯カメラ設置補助事業の導入の実現など、ICT・コミュニティ・実効性から、SDGsのゴールを含めた持続可能なまちづくりを目指す。その他に、防災士、神奈川県クッブ協会代表理事等を務める。